衛勤訓練模擬人的應用

衛勤訓練模擬人是現代軍事醫學教育和實戰化訓練中不可或缺的重要工具。隨著科技的發展,這類模擬人已經從最初的簡單機械模型演變為集成了人工智能、生物傳感、虛擬現實等前沿技術的智能化訓練系統。在戰場急救、災害救援等場景中,它們為醫護人員提供了高度仿真的訓練環境,大幅提升了衛勤保障能力。

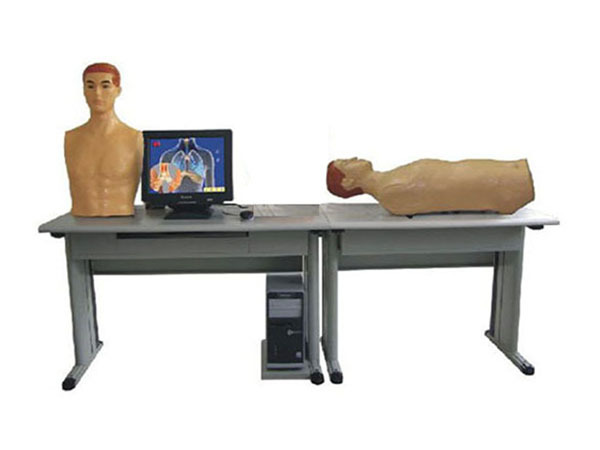

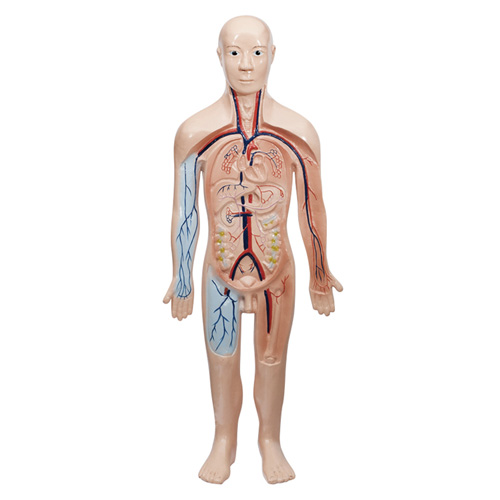

當前市場上的衛勤訓練模擬人主要分為三大類:基礎解剖模型、生理功能模擬人和全場景交互式智能模擬人。基礎解剖模型以知能醫學生產銷售的創傷模塊為代表,通過可更換的傷口模塊(如槍傷、燒傷、骨折等)幫助學員掌握止血、包扎、固定等基礎技能。這類產品價格親民,但缺乏動態反饋能力。而京東健康排行榜上熱銷的"戰救天使"系列則屬于第二代產品,內置血壓、脈搏等生命體征模擬系統,能對急救操作產生實時反應,部分高端型號甚至能模擬瞳孔對光反射和氣道分泌物。

最前沿的第三代智能模擬人,采用柔性仿生材料制作皮膚和器官,內置超過200個生物傳感器,能精確模擬各類戰創傷的病理生理變化。例如在爆炸傷訓練中,模擬人會真實呈現血壓驟降、血氧飽和度下降等系列反應,要求施救者必須在黃金時間內完成損傷控制性復蘇。更突破性的是,這些設備支持5G遠程指導功能,專家可以通過AR眼鏡實時標注解剖位置,指導戰場衛生員進行緊急氣管切開等復雜操作。

在應用場景方面,模擬人訓練已貫穿衛勤人員培養的全周期。新兵訓練階段主要使用基礎模型掌握單項技能;野戰醫院培訓則采用群體模擬系統,可同時演練批量傷員分類、優先級處置等戰術動作。特別值得注意的是,某些部隊開始將模擬人嵌入實戰演習,如紅藍對抗中設置帶有傳感器的"智能傷員",其生命體征變化會直接影響戰斗評分系統。這種融合式訓練使衛勤保障真正融入作戰體系。技術創新方面,2025年最新研發趨勢集中在三個維度:材料科學突破使得模擬組織具有更真實的力學特性,某研究所開發的仿生血管甚至能模擬不同血壓下的噴射性出血;人工智能算法讓模擬人具備自適應學習能力,可以根據操作者水平自動調節難度;擴展現實(XR)技術則創造出虛實結合的訓練場景,如通過VR頭顯讓學員在模擬的核污染環境中實施防護狀態下的急救操作。

實際訓練案例顯示,某特戰旅采用智能模擬人系統后,戰場急救合格率從63%提升至89%,其中胸部穿刺減壓術的操作時間平均縮短了40秒。更關鍵的是,這些設備完整記錄操作過程,通過三維動作捕捉系統分析出常見錯誤模式,比如數據顯示87%的學員在處置穿透性腹部損傷時容易忽略背部出口傷的存在。這種數據驅動的精準訓練極大提升了教學效率。不過行業仍面臨若干挑戰。首先是成本問題,全功能智能模擬人單價超過百萬元,制約了基層部隊的列裝速度。其次是標準化不足,不同廠商的模擬人創傷評分系統存在差異,不利于訓練效果評估。此外,極端環境下的可靠性也需要提升,如在-30℃高原環境中,部分傳感器的精度會顯著下降。

未來發展方向可能呈現軍民融合特征。民用急救培訓市場的需求正在催生輕量化、模塊化產品,如可穿戴式模擬訓練背心,既能用于軍隊單兵訓練,也適用于社區急救員培養。另據行業預測,到2028年,結合數字孿生技術的"元宇宙衛勤訓練場"將成為主流,受訓者可以在虛擬空間中反復演練跨國聯合救援等復雜課目。

從戰場到災害現場,衛勤訓練模擬人正在重新定義急救人才培養模式。它們不僅是塑料與電路的綜合體,更是承載著無數生命希望的科技方舟。隨著技術的不斷迭代,這些不會說話的"鐵血教員"將繼續推動衛勤訓練向更高效、更智能、更貼近實戰的方向進化,為"白金十分鐘,黃金一小時"的急救理念提供堅實的技術支撐。在這個過程中,如何平衡技術先進性與裝備實用性,如何構建科學的訓練評估體系,仍需要整個行業的持續探索。