洗牙對牙齒的影響

洗牙作為口腔保健的重要環節,近年來逐漸被大眾所重視。然而,關于洗牙的利弊,社會上仍存在不少爭議和誤解。有人認為洗牙會導致牙齒松動、敏感,甚至損傷牙釉質;也有人認為洗牙是保持口腔健康的必要手段。那么,洗牙究竟對牙齒有哪些影響?它是否真的如傳言中那樣有害?本文將結合醫學研究和臨床實踐,全面解析洗牙的作用、注意事項以及可能的風險,幫助讀者科學認識這一常見的口腔護理方式。

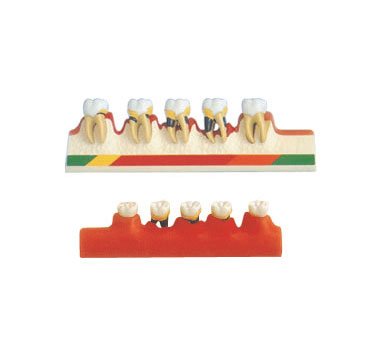

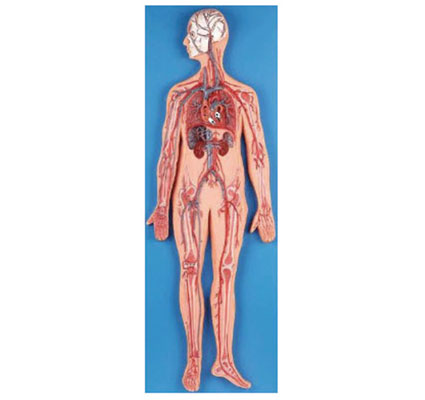

洗牙,醫學上稱為“齦上潔治術”,主要是通過超聲波或手工器械去除牙齒表面的牙菌斑、牙結石以及色素沉積。牙菌斑是口腔細菌在牙齒表面形成的生物膜,如果不及時清除,會逐漸鈣化形成牙結石。牙結石不僅會刺激牙齦,導致牙齦炎、牙周病,還會成為細菌滋生的溫床,進一步加劇口腔問題。洗牙的核心目的是清除這些有害物質,恢復牙齒和牙齦的健康狀態。研究表明,定期洗牙可以有效預防牙周病。牙周病是成年人牙齒脫落的主要原因之一,而洗牙能夠顯著降低牙周病的發病率。此外,洗牙還能幫助發現早期口腔問題,例如齲齒、牙齦萎縮等,為后續治療爭取時間。對于吸煙、喝茶或咖啡的人群,洗牙還可以去除牙齒表面的色素沉積,改善牙齒外觀。

盡管洗牙的好處已被醫學界廣泛認可,但許多人仍對其存在誤解。最常見的誤解之一是“洗牙會導致牙齒松動”。實際上,牙齒松動通常是由于牙周病導致牙槽骨吸收,而牙結石的堆積會掩蓋這一現象。洗牙后,牙結石被清除,原本被結石“固定”的牙齒可能暫時顯得松動,但這并非洗牙本身造成的。相反,洗牙能夠阻止牙周病進一步發展,從而保護牙齒的穩固性。另一個常見誤解是“洗牙會損傷牙釉質”。牙釉質是人體最堅硬的物質,專業的洗牙操作不會對其造成傷害。超聲波潔牙機的工作原理是通過高頻振動震碎牙結石,而非直接切割牙齒表面。當然,操作不當或使用劣質設備可能會對牙齒或牙齦造成損傷,因此選擇正規醫療機構和經驗豐富的醫生至關重要。

洗牙后,部分人可能會感到牙齒敏感或牙齦輕微出血,這是正常現象。牙齒敏感通常是因為牙結石清除后,牙根部分暴露,對外界刺激(如冷熱)更為敏感。這種敏感通常是暫時的,會在幾天到幾周內逐漸消失。牙齦出血則是因為洗牙過程中牙齦受到輕微刺激,尤其是對于本身患有牙齦炎的患者。保持良好的口腔衛生習慣,例如使用抗敏感牙膏和軟毛牙刷,可以緩解這些不適。需要注意的是,如果洗牙后出現持續疼痛、牙齦腫脹或出血不止,可能是操作不當或感染的表現,應及時就醫。此外,洗牙并非“一勞永逸”,牙菌斑會不斷形成,因此建議每6-12個月進行一次洗牙,具體頻率可根據個人口腔狀況和醫生建議調整。

洗牙雖然是口腔保健的重要手段,但不能替代日常護理。正確的刷牙方法(如巴氏刷牙法)、使用牙線和漱口水,以及定期口腔檢查,都是維護牙齒健康的關鍵。尤其是對于戴牙套或種植牙的人群,口腔清潔難度增加,更需重視專業洗牙與日常護理的結合。此外,洗牙后短期內應避免食用染色性強的食物(如咖啡、紅酒),以免影響潔牙效果。吸煙者更應減少吸煙頻率,因為煙草不僅會加速牙結石形成,還會影響牙齦的愈合能力。

洗牙是預防和治療牙周疾病的有效手段,其益處遠大于潛在風險。通過清除牙菌斑和牙結石,洗牙能夠減少牙齦炎癥、改善口氣,并降低牙齒脫落的風險。盡管洗牙后可能出現短暫敏感或不適,但這些癥狀通常很快消失。選擇正規醫療機構、遵循醫生建議,并配合日常口腔護理,才能最大程度發揮洗牙的積極作用,擁有一口健康潔白的牙齒。口腔健康是全身健康的重要組成部分,定期洗牙不僅是美觀需求,更是對自身健康的負責。希望本文能幫助讀者消除對洗牙的誤解,科學看待這一常規口腔護理方式,從而做出更明智的健康決策。