涉水救援模型的發(fā)展

涉水救援模型是近年來應(yīng)急救援領(lǐng)域的重要研究方向,尤其在洪澇災(zāi)害頻發(fā)的背景下,其技術(shù)應(yīng)用與裝備研發(fā)備受關(guān)注。從現(xiàn)有的技術(shù)發(fā)展來看,涉水救援模型主要圍繞智能化裝備、多場景協(xié)同、實戰(zhàn)化訓(xùn)練三大核心展開,結(jié)合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、仿真模擬等技術(shù),顯著提升了救援效率與安全性。

涉水救援模型的核心在于通過數(shù)據(jù)驅(qū)動和仿真模擬,構(gòu)建接近真實災(zāi)害場景的決策系統(tǒng)。例如,部分救援模型采用**流體動力學(xué)算法**模擬水流速度、深度及障礙物分布,為救援路徑規(guī)劃提供依據(jù)。同時,**物聯(lián)網(wǎng)傳感器**(如水位監(jiān)測儀、生命探測儀)可實時回傳現(xiàn)場數(shù)據(jù),結(jié)合AI算法預(yù)測災(zāi)害演變趨勢。例如,某型號水上救援機器人(參考鏈接1)搭載了紅外熱成像和聲吶探測模塊,能在渾濁水域快速定位被困者,其路徑規(guī)劃模型基于強化學(xué)習(xí)技術(shù),可自主避開漩渦或障礙物。此外,多模態(tài)協(xié)同技術(shù)進一步整合無人機、無人艇與地面救援設(shè)備。例如,微信公眾號“應(yīng)急救援前沿”(參考鏈接2)提到,某地洪災(zāi)演練中,無人機負責(zé)空中偵察并標(biāo)記受困點,無人艇通過5G信號接收指令實施物資投送或人員轉(zhuǎn)運,而地面救援隊則依托AR眼鏡獲取實時水文數(shù)據(jù),形成“空-水-地”立體救援網(wǎng)絡(luò)。

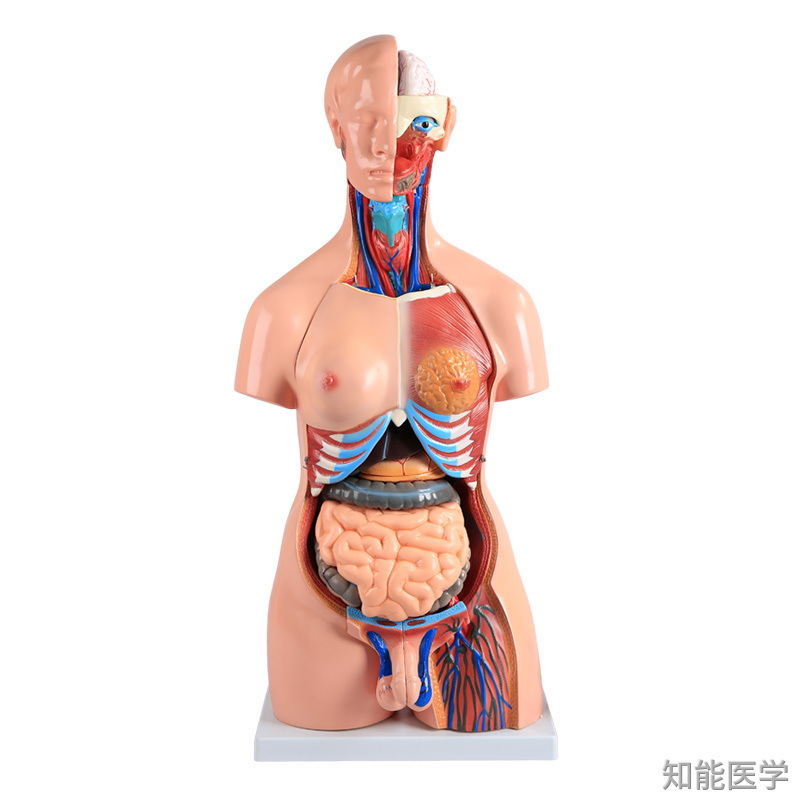

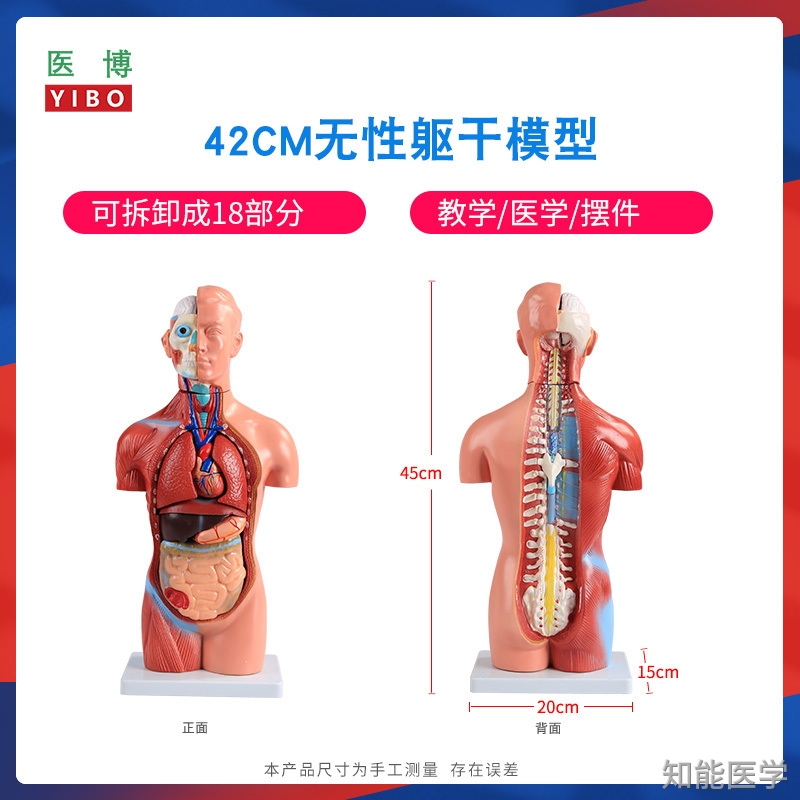

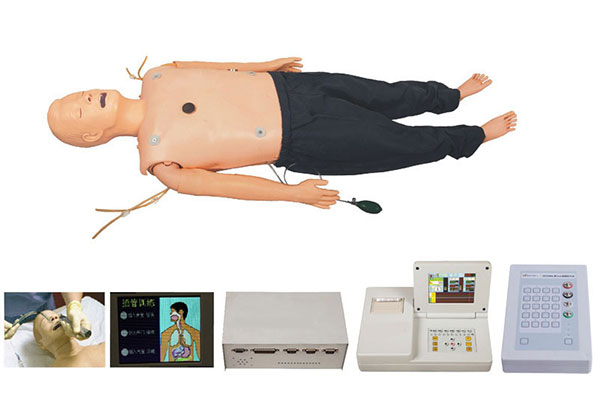

當(dāng)前涉水救援裝備已從傳統(tǒng)的救生圈、沖鋒舟升級為智能化、模塊化系統(tǒng)。以水上救援機器人為例(參考鏈接3),其采用雙螺旋槳設(shè)計,抗流能力達5m/s,可搭載救生衣或醫(yī)療包,通過遙控或自主模式抵達目標(biāo)點。另一類可折疊充氣救援艇則兼顧便攜性與載重能力,折疊后僅背包大小,展開后可承載6-8人,適用于城市內(nèi)澇或山地洪水場景。值得注意的是,知能醫(yī)學(xué)推出的仿真訓(xùn)練模型(如鏈接4所述)通過虛擬現(xiàn)實(VR)技術(shù)還原激流、暗礁等復(fù)雜環(huán)境,救援人員可通過力反饋設(shè)備體驗真實水流沖擊,從而提升實戰(zhàn)反應(yīng)能力。這類模型不僅用于培訓(xùn),還能預(yù)演不同救援方案的效果,降低實地行動風(fēng)險。涉水救援模型的進化本質(zhì)是技術(shù)與人力的深度融合。從智能裝備到虛擬訓(xùn)練,其目標(biāo)不僅是提升單次救援成功率,更是構(gòu)建一套“預(yù)防-響應(yīng)-恢復(fù)”的全周期防災(zāi)體系。隨著技術(shù)迭代與社會投入增加,未來的救援行動將更加精準(zhǔn)、安全,最大限度守護生命與財產(chǎn)安全。