中醫(yī)針灸的起始

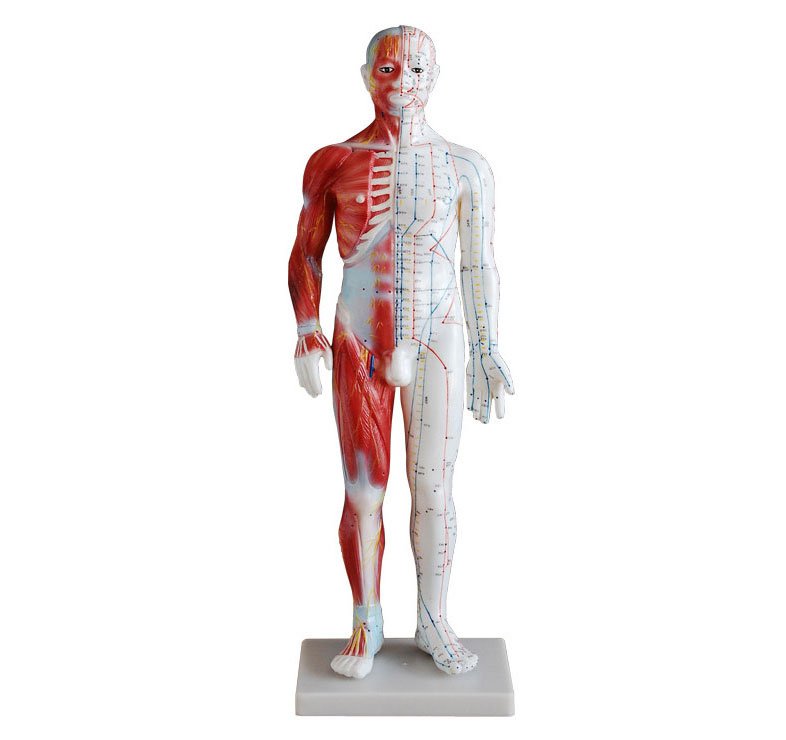

針灸作為中國傳統(tǒng)醫(yī)學的重要組成部分,其起源可追溯到遠古時期,承載著中華民族深厚的文化底蘊與智慧。針灸的起源與中國古代人民的生活實踐緊密相關(guān)。據(jù)史書記載,針灸療法大約誕生于距今七八千年前的新石器時代。當時,人們在與自然環(huán)境和其他動物的斗爭中常常受傷或生病,為了緩解病痛,他們自然地會用手、石頭、木棍等工具按摩或刺激身體的某些部位,以減輕疼痛或治愈疾病。這種刺激方法便是最早的針灸療法雛形。

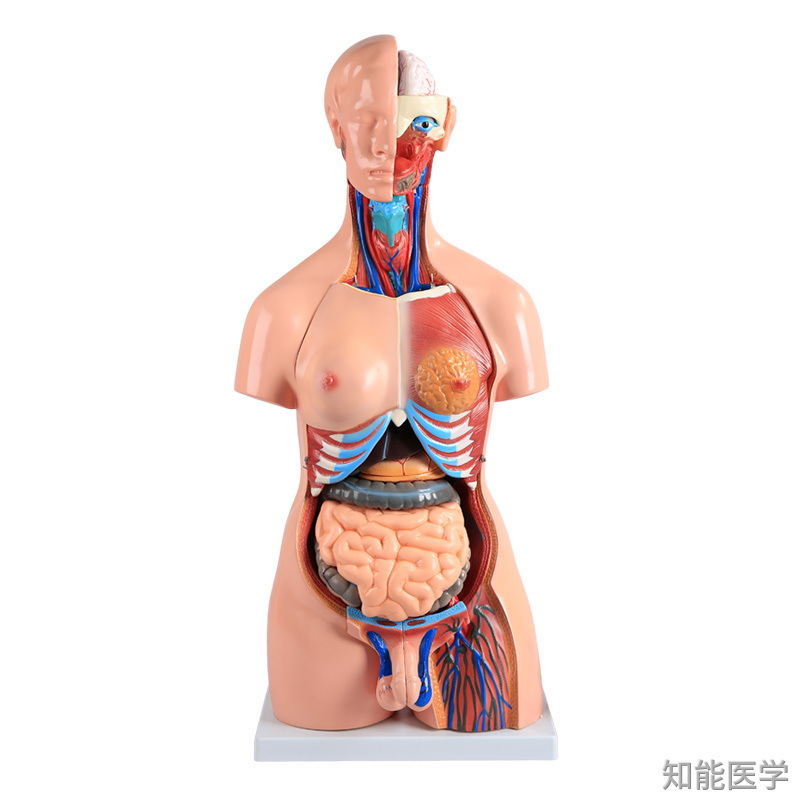

在新石器時代,人們使用的針具主要是砭石。《山海經(jīng)》中就有關(guān)于砭石治療癰腫的記載。砭石是一種經(jīng)過打磨的石器,可以用來切開膿瘍或放血,以達到治療疾病的目的。隨著時代的進步,針灸工具逐漸從砭石發(fā)展為骨針、竹針,最終到金屬針,如青銅針、鐵針等。在春秋戰(zhàn)國時期,針灸療法已經(jīng)逐漸普及并形成了獨特的理論體系。《黃帝內(nèi)經(jīng)》作為針灸學的經(jīng)典著作之一,詳細描述了九針的形制及針灸的理論與技術(shù),為后世針灸學的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

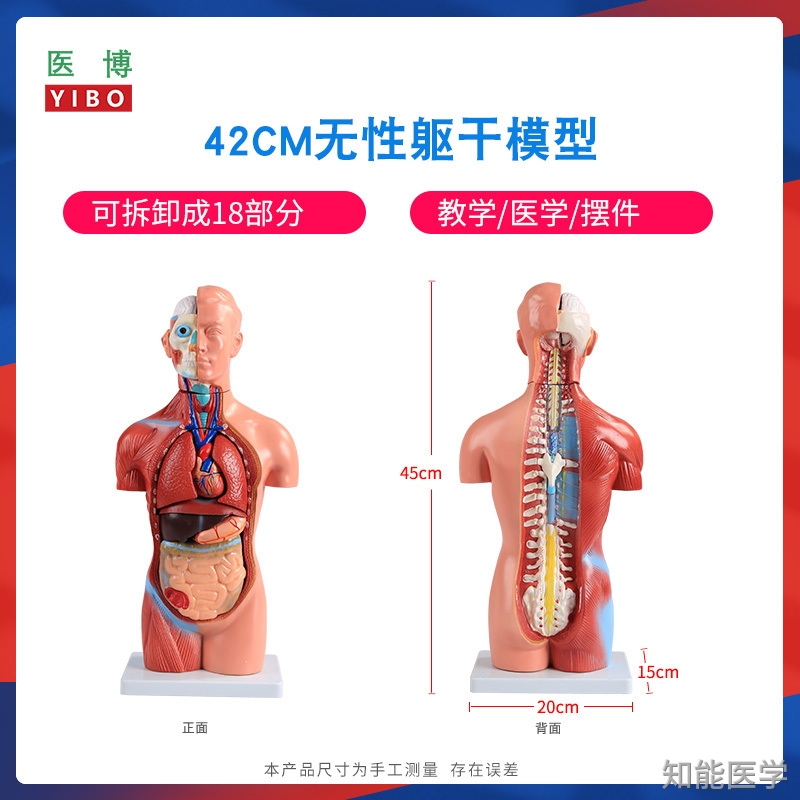

針灸療法的發(fā)展是一個不斷積累與創(chuàng)新的過程。秦漢時期,隨著生產(chǎn)力的提高和社會制度的變革,針灸用具由石針、骨針發(fā)展到了金屬針,針灸治療技術(shù)也得到了顯著提高。到了魏晉南北朝時期,針灸學逐漸形成了完整的體系,出現(xiàn)了許多針灸醫(yī)學家和針灸專著,如皇甫謐的《針灸甲乙經(jīng)》。隋唐時期,針灸正式發(fā)展成為一門專門的學科,并逐漸傳入歐洲。在這一時期,針灸著作倍增,內(nèi)容豐富多彩,針灸被正式列入國家的醫(yī)學教育課程。宋代以后,隨著印刷術(shù)的廣泛應用,針灸學的傳播與發(fā)展進程進一步加快,出現(xiàn)了許多針灸教學機構(gòu)和針灸專著,如王惟一的《銅人腧穴針灸圖經(jīng)》。

中醫(yī)針灸的起源與發(fā)展是一個漫長而復雜的過程,它凝聚了古代人民的智慧與實踐經(jīng)驗。從新石器時代的砭石治療,到春秋戰(zhàn)國時期的理論體系形成,再到隋唐時期的學科發(fā)展,針灸療法不斷得到豐富與完善。如今,針灸已成為世界醫(yī)學百花園中的一朵奇葩,為人類的健康事業(yè)作出了巨大貢獻。通過對中醫(yī)針灸起始階段的探討,我們不僅可以更好地理解其歷史背景與發(fā)展脈絡,還能深刻認識到針灸療法在中華民族傳統(tǒng)文化中的重要地位。未來,隨著科學技術(shù)的不斷進步和人們對健康需求的日益增長,針灸療法必將繼續(xù)煥發(fā)新的活力,為人類健康事業(yè)作出更大的貢獻。